Archives du journal suisse de l'horlogerie

et de la bijouterie

Avec nos remerciements pour ces trésors à la société Promoédition, éditeur de : Heure Suisse, l'Année Horlogère Suisse et du Journal Suisse de l'Horlogerie.

L’âge d’or (JSH 1954) (5ème et dernière partie)

Par Pierre Audemars

Outre les récompenses déjà mentionnées et qui furent décernées par diverses expositions, la maison Louis Audemars reçut en 1876 la médaille d'or du progrès de l'Exposition de Philadelphie. Neuf montres y furent envoyées dont cinq seulement existent encore.

Grâce à la qualité remarquable de ses produits, la maison reçut également la médaille de bronze, à New-York, en 1853, des médailles de première classe de l'Académie Nationale de France en 1856 et 1863, un diplôme d'honneur de la même institution en 1879 et, la même année, la médaille d'honneur de l'Exposition de Sydney.

Et pour couronner cette liste unique, le tsar Alexandre II de Russie décerna officiellement en 1880 à la maison Louis Audemars le titre de « Fournisseur de la Maison Royale et de Sa Majesté le Grand Duc, héritier présomptif, et fournisseur de la cour impériale ».

En ces années d'intense productivité, la maison possédait une succursale à Genève et des dépôts à Londres, Paris, Vienne, St-Petersbourg, New-York et Hong-Kong.

La succursale de Genève fut ouverte par Julien Audemars en 1835, le dépôt de Londres par Louis Audemars en 1838 et celui de Paris par Hector Audemars en 1849. Le dépôt de New-York, ouvert en 1858, eut plusieurs directeurs successifs. Pendant un certain temps, jusqu'en 1885, il fut confié à M. A. Wittnauer. Celui de Vienne, ouvert en 1865 et dirigé par M. Jules Jaques, s'occupait des ventes à la fois en Russie et en Autriche.

Une page des registres de l'époque fait penser à un guide international : la clientèle s'étendait d'Ulm à Hong-Kong, de Riga à Budapest, de Varsovie à Madrid, d'Odessa à Marseille et d'Edimbourg à Berlin.

En 1885, la maison Louis Audemars fut subdivisée en trois, sous les raisons sociales de Louis Audemars, du Brassus, François Audemars fils et Audemars frères, tous petits-fils du fondateur de l'Ancienne Maison, et qui poursuivirent durant un certain temps la même activité, soit la manufacture de la montre finie de qualité irréprochable.

Les quatrième et cinquième générations en ligne directe, soit les fils et petits-fils de Louis Audemars, du Brassus, successeurs directs de la maison Louis Audemars, sont actuellement établis à Londres comme importateurs d'horlogerie.

Les rapports entre patrons et ouvriers, autrefois, étaient bien différents, à plusieurs points de vue, de ce qu'ils sont aujourd'hui.

L'industrie moderne et la mécanisation du travail ont élargi le fossé qui sépare l'employeur de ses ouvriers : dans bien des métiers, ceux-ci ne voient presque jamais leur directeur.

Au fur et à mesure qu'une corporation ou une entreprise grandit, les contacts entre patron et ouvriers deviennent de plus en plus espacés. Les méthodes de fabrication modernes ont eu ce résultat. Le remplacement de la petite industrie par la grande, corollaire inévitable de la production en série, hâte ce processus.

Mais autrefois, à la Vallée de Joux, il existait entre ceux qui préparaient le travail et ceux qui l'exécutaient, chez eux ou à l'atelier, des rapports que l'on peut considérer aujourd'hui avec étonnement et quelque regret.

Ces rapports étaient basés sur l'estime. Lorsque deux artisans se rencontrent sur leur terrain commun, il n'y a qu'une seule chose qui compte, le travail.

Et lorsque le fabricant était Louis Audemars, et que les ouvriers qui travaillaient pour lui étaient de ceux dont l'habileté pouvait satisfaire à toutes ses exigences, leur terrain de rencontre était une admiration mutuelle et la fierté de leurs capacités réciproques qui les élevaient au-dessus des relations courantes dans d'autres métiers et industries, et les termes de patron et ouvrier ne leur venaient pas à l'esprit. C'étaient premièrement des artistes, et en tant qu'artistes ils étaient égaux. Puis, en second lieu, il y avait l'employeur et l'employé.

La correspondance de Louis Audemars jette un jour intéressant sur ces relations aux premiers temps de l'histoire de la maison, avant que les mouvements non terminés ne soient marqués ou numérotés. Les mouvements étaient alors identifiés comme le demi-Breguet de Philippe chez Gabriel, la cadrature d'Henri du Solliat, le mouvement de poche de François chez Joseph, le mouvement plat de David Piguet de Gustave, et ainsi de suite. Ces ouvriers, égaux par le talent, étaient désignés par leurs prénoms, comme les membres d'une famille. Afin d'éviter des confusions, et selon la coutume, le prénom était accompagné de celui du parent chez lequel habitait l'artisan.

Notons aussi que des horlogers comme Louis-Elisée Piguet et Henri Golay de la Forge qui travaillèrent tous deux à une certaine époque pour la maison Louis Audemars, reçurent personnellement le crédit de leurs inventions et des innovations qu'ils introduisirent. Celles-ci sont désignées aujourd'hui par leurs noms, comme il se doit. Mais combien souvent n'a-t-on pas vu le contraire ?

Ces hommes étaient des individualistes ; certains étaient fiers, têtus, intolérants, et cependant la beauté de leur œuvre leur aurait fait pardonner bien plus encore. Dans tous les registres de la maison ils étaient désignés comme collaborateurs, ou associés, ce qui en dit plus que de longues explications.

Leur travail était reconnu et apprécié, par nul autant que par ceux dont ils exprimaient les idées et le goût artistique. Cette reconnaissance, librement et généreusement exprimée, avait inévitablement pour conséquence une loyauté et une coopération qui pourraient encore balayer de leur souffle pur les petites mesquineries si fréquentes de nos jours.

On parle encore de Martin Inglin qui, ayant travaillé de longues années au même établi que Louis Audemars, versa des larmes lorsqu'il dut se rendre compte que ses yeux et ses doigts ne suffisaient plus à la tâche. Mais la décision vint de lui-même et non de ceux pour qui il travaillait.

Le passé est mort, mais ne sera jamais oublié. Il serait oiseux de se lamenter. Cependant, l'étude d'une époque révolue, où la vie se déroulait calme et digne, peut nous enseigner bien des leçons.

L'une est celle du travail. La semaine de cinq jours n'existait pas. Le travail cessait, le soir, à 8 heures et parfois, privilège rare, à sept heures le samedi.

Peut-être que ces horlogers, qui passaient leur vie à faire des montres, avaient appris, en observant les incessantes vibrations des balanciers, une au moins des grandes leçons de la vie, c'est que l'homme ne fait qu'un court passage sur cette terre, durant lequel le temps ne s'arrête pas.

Les heures supplémentaires, autre fétiche de notre époque, étaient inconnues. Le travail devait être fait. S'il le fallait, l'ouvrier restait à l'établi. C'était simple. La fierté qu'il mettait à accomplir son travail était toute sa philosophie.

Aussi, la satisfaction avec laquelle il apportait un mouvement de montre au comptoir du Crêt-Meylan et écoutait les éloges de ceux qui étaient éminemment qualifiés pour en juger devait dépasser de beaucoup celle que peut procurer aujourd'hui une enveloppe de paie. Un tel travail, dans lequel le dévouement et la fierté entraient au même titre que la compétence professionnelle, portait en lui-même sa récompense.

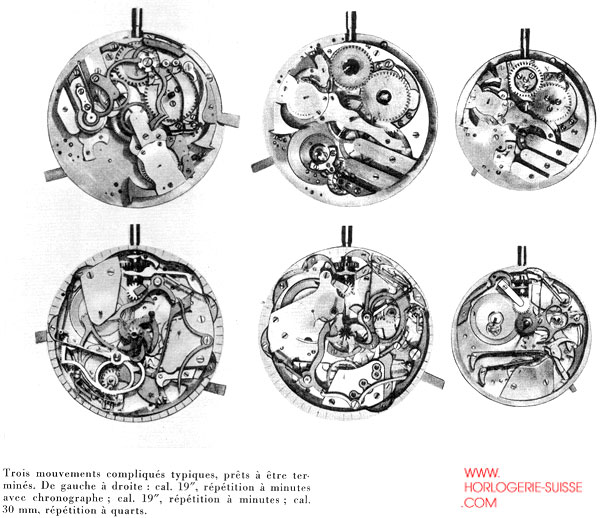

La dignité de l'ouvrier - et qui n'en a pas été frappé en parlant à un agriculteur, à un couvreur, un menuisier - était chose réelle. Il n'était plus question de patron et d'ouvrier, mais de collaboration et de coopération. Le problème - et lorsqu'il s'agit d'établir une répétition à minutes de 18 mm de diamètre les problèmes ne manquent pas - était résolu par ceux qui en étaient le plus capables. Tel était l'esprit dans lequel la maison Louis Audemars fabriquait des montres.

Il suffit de parcourir la correspondance d'Hector Audemars, alors qu'il était à Paris, ou les cahiers techniques d'Adolphe et Charles-Henri Audemars, pour apprécier la patience et la persévérance qu'ils apportaient à communiquer à leurs ouvriers les connaissances qu'ils avaient acquises. Leur travail ne fut pas inutile.

L'indépendance suivait naturellement. C'était le complément de la dextérité. Mais comment ils travaillaient, et quand, c'était leur affaire.

Citons à ce propos, la dernière page de la Notice historique de 1873

« Des machines pour tailler, couper et arrondir tous les genres d'engrenages, y compris les dentures des cadratures et certaines parties de l'échappement, en bref, tous les outils nécessaires à un fonctionnement précis sont utilisés dans cette manufacture. Une machine qui serait limitée à un seul genre de montre, et qui tendrait à réduire l'artisan au rôle d'automate, est rigoureusement bannie de la maison Louis Audemars. Ses successeurs, qui poursuivent son œuvre, affirment que ce n'est qu'en formant des artistes par des apprentissages poussés dans toutes les parties de l'horlogerie que les centres horlogers de la Vallée de Joux sauveront leur industrie du désastre.

» En outre, ils estiment que l'artisan horloger qui travaille chez lui, dans sa famille, et qui instruit lui-même ses enfants, avec compétence, des principes de l'horlogerie, est à même de conserver l'indépendance nécessaire à son initiative individuelle. Un tel artisan, en fait, n'est pas tenu, comme un ouvrier de fabrique, à un programme fixe qui doit lui peser. Sa liberté individuelle demeure entière, son avenir et son travail ne dépendent pas d'une machine, sans laquelle un ouvrier de fabrique ne peut rien produire. Ses fils, travaillant à ses côtés, sont élevés dans le respect de la famille. Leurs principes, à la fois individuels et sociaux, sont conservés et réaffirmés avec chaque nouvelle génération, qui produit ainsi des hommes dignes de leurs concitoyens et de leur pays. »

De tels idéaux ont disparu. L'ère de la machine s'est introduite et a supplanté l'artisanat, et si le monde a perdu une valeur irremplaçable, il serait vain de nier ce qu'il a gagné.

Aujourd'hui, la vie se déroule à une allure vertigineuse et seuls quelques privilégiés ont le temps de s'arrêter et de réfléchir.

Aussi est-il peut-être bon d'examiner, lentement et attentivement, une montre faite à la main en songeant que les hommes qui la firent ne connaissaient ni avion, ni train, ni cinéma, ni radio, ni dancing, ni champs de courses. Ils avaient leurs outils et leurs connaissances, et l'habileté et l'adresse acquises par leur labeur incessant. Leur vie était lente et mesurée, mais ordonnée et saine.

Et cependant, peut-on vraiment dire qu'elle était inférieure à la nôtre ?

Venez en discuter sur le forum

©

toute reproduction strictement interdite