Archives du journal suisse de l'horlogerie

et de la bijouterie

Avec nos remerciements pour ces trésors à la société Promoédition, éditeur de : Heure Suisse, l'Année Horlogère Suisse et du Journal Suisse de l'Horlogerie.

L’âge d’or (JSH 1954) (deuxième partie)

Par Pierre Audemars

En 1811, Philippe-Samuel Meylan, né en 1770 au hameau de Chez-Meylan, au Brassus, et qui fut l'un des horlogers les plus remarquables de son temps, quitta la Vallée de Joux pour se rendre à Genève où il fonda, avec Isaac Piguet, la maison Piguet et Meylan, dont l'importance fut primordiale, même dans ce centre horloger.

Avant de quitter Le Brassus, il établit à sa place son beau-frère, Louis-Benjamin Audemars, lui laissant ses calibres et ses plans, et plusieurs de ses horlogers.

Ces deux hommes furent les personnalités les plus marquantes du monde horloger au XIXe siècle, chacun dans son domaine particulier.

Ces deux hommes furent les personnalités les plus marquantes du monde horloger au XIXe siècle, chacun dans son domaine particulier.

Philippe Meylan était un artiste consommé et un artisan habile, auteur d'inventions extrêmement ingénieuses qui éveillèrent l'admiration, même parmi ses contemporains.

Louis-Benjamin Audemars, artiste d'égal mérite et praticien dont l'adresse et la légèreté de main en firent à la Vallée presque une figure de légende, était homme à rejeter catégoriquement tout travail qui n'était pas la « quasi-perfection ». Toute sa vie durant il travailla avec un courage et un dévouement sans défaillance, malgré une santé précaire, afin de réaliser l'idéal qu'il s'était proposé, la manufacture de la montre complète à la Vallée.

C'est ainsi que fut fondée, en 1811, la maison Louis Audemars qui, par son initiative, sa compétence et sa persévérance au cours de trois-quarts de siècle, apporta à la Vallée une prospérité qu'elle n'avait encore jamais connue.

Nous savons, par les Archives de l'Etat de Genève, qu'André Hodemart dut naître entre 1530 et 1535, à peu près à l'époque où le Pays de Vaud fut conquis par les Bernois, et qu'en 1558 il arriva à Genève, de La Grave en Dauphiné, où ses armoiries figurent encore à l'heure actuelle.

Son fils, Jacob Audemard, acheta une terre à la Vallée de Joux et les registres concernant son petit-fils, André Audemars, peuvent encore être consultés aux archives de Romainmôtier. Ils nous apprennent qu'en 1627 André Audemars acheta une terre à l'endroit appelé Derrière-les-Grandes-Roches, qui comportait le domaine de Chez-la-Zanne, et qu'il y construisit une maison en 1635.

Louis-Benjamin Audemars, descendant direct d'André Audemars, s'installa en 1804 au Crêt-Meylan, près du Brassus, où ses descendants se trouvent aujourd'hui encore. La pendule qu'il fixa au mur de sa chambre de ménage en 1805 continue d'y indiquer l'heure.

Dans cette maison du Crêt-Meylan, on peut encore voir le comptoir, l'établi et le bureau de Louis Audemars, à peu près en l'état où il les a laissés.

De cette pièce, qui demeura le bureau principal - quoique d'autres ateliers aient pu être ajoutés ou reconstruits depuis un siècle - furent conduites toutes les affaires de l'Ancienne Maison Louis Audemars, et c'est aux trois établis placés côte à côte sous les fenêtres que furent exécutés ces chefs-d'oeuvre qui ont servi de modèles aux horlogers du monde entier.

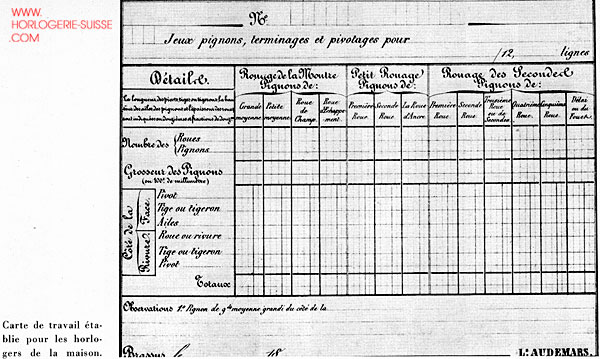

Les établis sont flanqués de grands meubles à tiroirs, dans lesquels reposent encore des calibres et des platines attendant d'être achevés, et portant les traits d'un compas fin comme une aiguille, délicatement et pourtant profondément gravés, indiquant la position des roues et des axes des cadratures. Le contenu de ces tiroirs représente des mois et des années de labeur - témoins muets d'une grandeur passée.

Cinq générations d'horlogers en ligne directe ont travaillé à ces établis depuis que Louis Audemars entra dans cette maison avec son frère Elisée, en 1804.

C'est ici que mon père, Louis -Audemars, continuant une tradition aujourd'hui vieille de plus de deux siècles, fit son chef-d’œuvre. C'était un mouvement de montre entièrement fait à la main, comportant en une seule pièce un chronographe et une répétition à minutes, et auquel il consacra ses loisirs de six années. Il y a de cela cinquante-cinq ans.

Partant de deux morceaux de métal blanc, il commença par étudier et dessiner le calibre au compas, puis il dut découper, tourner, limer et polir à la main chaque pièce, même les vis.

Louis Audemars, qui était né le 22 mai 1782 au hameau appelé Derrière-les-Grandes-Roches, débuta dans l'horlogerie à l'âge de seize ans, alors qu'il fréquentait encore l'école.

Durant son apprentissage déjà, il manifesta des aptitudes remarquables et pendant le cours de cadratures (mécanisme de fonctionnement des montres compliquées) qu'il fit sous la direction de Philippe Meylan, il fut un sujet d'étonnement pour tous, et même pour son maître, non seulement par son talent et sa dextérité, mais encore par le fini d'exécution remarquable de tout ce qu'il entreprenait. Au milieu d'une génération de spécialistes, la beauté de ses travaux marqua un progrès dans l'horlogerie de ce temps.

En 1802 il épousa Julie Lecoultre, fille d'Elisée Lecoultre, qui habitait Chez-le-Maître, et où il s'installa la même année.

On ne sait que bien peu de chose de Louis Audemars, en dehors de son travail. C'est probablement ce qu'il aurait désiré. Comme tout artiste, il ne vivait que pour son oeuvre. Tout autre élément entrant dans sa vie ne pouvait être qu'une aide ou un obstacle dans la poursuite de son objectif.

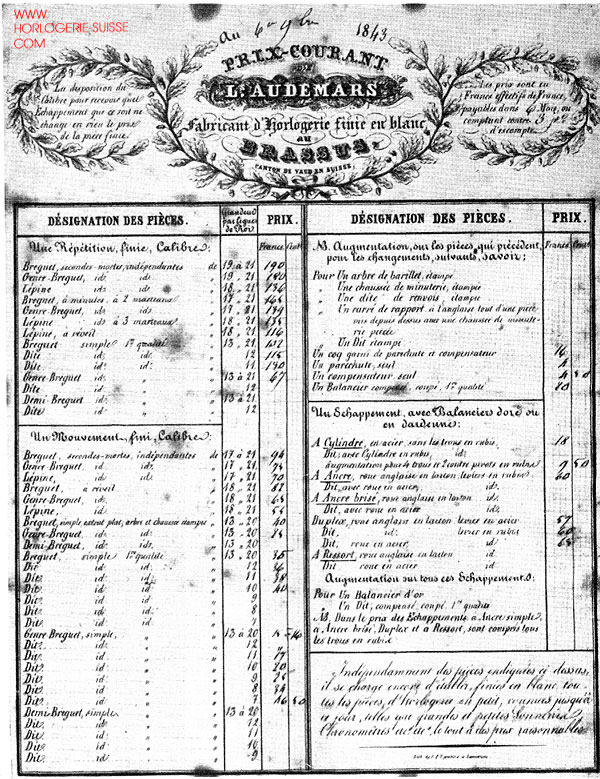

En 1811, après le départ de son maître Philippe Meylan, dont il était devenu le beau-frère et l'associé, il fonda la maison Louis Audemars, manufacture de mouvements en blanc et de mécanismes compliqués.

Voici ce qu'en dit Marcel Piguet (Histoire de l'Horlogerie à la Vallée de Joux, 1895) : « Par la réunion de talents divers en un seul faisceau, sous une direction supérieure, la maison Louis Audemars devint bientôt la plus féconde des ruches horlogères du pays et, par la suite, une des premières du monde. »

Dès sa fondation, en 1811, elle inaugura un genre de fabrication des montres qui était nouveau même dans une région renommée à juste titre pour la qualité supérieure et le fini de son travail. Dans cette manufacture, dont le but fut toujours la perfection, le temps et les frais étaient des éléments secondaires. Les pièces qui sont invisibles jusqu'au moment du démontage étaient terminées avec la même minutie que toutes les autres, chaque partie en acier étant travaillée jusqu'à ce qu'elle eut la délicatesse d'une dentelle et polie au point que sa surface parût presque noire. Chaque angle intérieur, si petit et inaccessible qu'il fût, était limé avec une précision incroyable et l'ajustement de chaque vis était tel qu'il ne trouve sa contrepartie aujourd'hui que dans le travail au micromètre. Et les surfaces minuscules, polies comme des miroirs, de chaque tête de vis, ne devaient jamais - c'était une affaire d'amour-propre - porter la marque du tournevis.

Chaque mouvement n'était pas seulement manufacturé, il était créé.

Nous avons vu que jusqu'alors l'industrie de la Vallée n'avait fourni que de l'horlogerie en blanc, c'est-à-dire des mouvements prêts à être terminés.

Il est évident que lorsque la maison Louis Audemars débuta, en 1811, elle suivit la même voie. Les coutumes et les habitudes établies depuis longtemps ne peuvent être transformées en un jour. Mais Louis Audemars ne négligea aucune occasion et n'épargna aucun effort en vue de rapprocher toujours plus de la perfection les produits de sa fabrique. Il était convaincu que la seule manière d'assurer à la Vallée une demande constante de travail était de fabriquer tout ce que fournissaient d'autres régions, mais dans une qualité supérieure.

Les termineurs genevois appréciaient à tel point cet effort et la qualité de sa production que lorsqu'il se rendait à Genève pour affaires plusieurs d'entre eux venaient à sa rencontre jusqu'à Nyon afin d'être sûrs de ne pas le manquer et obtenir quelque-uns de ses mouvements.

Les termineurs genevois appréciaient à tel point cet effort et la qualité de sa production que lorsqu'il se rendait à Genève pour affaires plusieurs d'entre eux venaient à sa rencontre jusqu'à Nyon afin d'être sûrs de ne pas le manquer et obtenir quelque-uns de ses mouvements.

Il était si convaincu de l'avenir de l'horlogerie compliquée qu'il fit travailler à ses frais une année durant le dernier cadraturier capable de faire les mouvements à répétition à minutes, uniquement pour lui conserver sa dextérité pendant que sévissait la grave crise de 1816-1817. La grande vogue de la montre à répétition à minutes, au cours du demi-siècle qui suivit, montra à quel point il avait vu juste.

Et cependant, même devant le succès immédiat de sa gestion, Louis Audemars n'était pas satisfait. Son but ultime, qu'il prévoyait avec une clarté étonnante et poursuivait avec détermination, était la réunion sous un même toit de toutes les diverses phases de la fabrication de la montre. Durant sa vie entière il concentra tous ses efforts dans cette direction, et l'avenir montra avec quelle sûreté il avait su poser les fondements de sa politique, quoique lui-même n'ait pas vécu assez longtemps pour voir la réalisation de son attente.

En 1873, la maison Louis Audemars publia une Notice Historique concernant sa fabrication. Le passage suivant, qui en est extrait, montre dans une certaine mesure comment les efforts inlassables de son chef, s'étendant sur de nombreuses années, assurèrent le renom de la maison.

«Un beau-frère de Louis Audemars, Louis Lecoultre, émule de Breguet, fut l'admirateur le plus enthousiaste des fécondes et admirables combinaisons de ce grand artiste. Ce fut par l'intermédiaire de ce beau-frère (et aidé par les conseils et les encouragements de Philippe Meylan) que Louis Audemars procéda à la réforme des calibres ou plans d'après les principes et le système de Breguet.

C'était une bonne fortune pour l'industrie des ébauches de montres, car, par la suite, Louis Audemars traça le calibre Breguet dans toutes les dimensions, le soumit à toutes les hauteurs, lui donna toutes les formes suivant le caprice de la mode, le disposa pour tous les genres de secondes, coulées, mortes, indépendantes, et lui appliqua non seulement les belles cadratures à trois vis de Breguet, mais encore toutes les sonneries connues.

C'est par de tels travaux que Louis Audemars se plaça promptement au premier rang parmi les fabricants d'horlogerie en blancs qui fournissaient les maisons de Genève et les autres fabriques de montres.

En 1833, le jour de son anniversaire, épuisé par un labeur excessif, Louis Audemars mourut.

La nouvelle de sa mort retentit douloureusement dans toute la Vallée. Malgré son insistance presque fanatique pour que tout travail entrepris pour lui soit de qualité irréprochable, la tradition orale et la correspondance de l'époque, qui existe encore, révèlent que ses rapports avec ses horlogers étaient toujours empreints d'une rare cordialité.

C'est peut-être pour cela même que ses collaborateurs éprouvaient pour lui plus que du respect ou de l'admiration, mais une affection véritable. Pour un horloger, pour un homme qui parlait son langage, c'était plus qu'un patron, plus qu'un associé, plus qu'un maître, c'était un père.

Lorsqu'il mourut, ce fut comme si un immense soupir s'élevait doucement d'une extrémité à l'autre de la Vallée. Son cortège funèbre fut la procession la plus longue que la Vallée eût jamais vue.

Après son ensevelissement, nombreux furent ceux qui, assis à leur établi devant l'oeuvre conçue par son génie, pleurèrent en silence dans leur atelier tout à coup solitaire. Puis, ils reprirent le travail qu'ils avaient commencé pour lui. C'était bien là ce qu'il aurait souhaité.

Il est des vies moins belles.

Venez en discuter sur le forum

©

toute reproduction strictement interdite